スーレマントのオリビア・ブランズブールが主宰するアートプロジェクト、ICONOFLYの新コレクション、レジャルダンプロミ。その第一弾として登場した、オデュッセイアに登場する草木を香りという形で召喚した叙事香、ペルソンヌ。フランス文化庁から白羽の矢が立ったオリビアさんが依頼したのは、古代香に情熱を注ぎ、自らも香りの深堀りエンサイクロペディア、The Perfume Chroniclesを運営する独立系調香師、アレクサンドル・ヘルワニでした。ヨーロッパではニッチフレグランス最大の見本市・Esxenceのパネリストとして登壇するなど、既に立ち位置の確立したパフューマーです。本邦初、アレクサンドル・ヘルワニvsLPTの濃厚ロングインタビューをお届けします。

☟ペルソンヌ誕生ストーリーと香りのレビューはこちら☟

― 今日はよろしくお願いします。アレクサンドルさんは、どのような経緯でペルソンヌの調香を依頼されたのですか。また、ペルソンヌのディレクターであるオリビア・ブランズブールさんからは、どういう香りを作って欲しいと依頼されましたか。

アレクサンドル まず、オデュッセイアのプロジェクトを立ち上げたローラン・デロベールが、オデュッセイアの香りを作る調香師を探すため、オリビアに声をかけた。それでオリビアは、このプロジェクトがいかに異例で、いかに歴史に彩られているかを考慮し、歴史的な香りが専門分野の僕にオファーしてくれたんだ。彼女は、100%天然香料で作ること以外には、何も指摘してこなかった。実際、彼女はクリエイティブなプロセス全体を本当に信頼してくれた。その一方で僕が最初の試作品を提出すると、彼女はすべての段階に関わってくれたんだ。クリエイティブなプロセスにおいて、これほどまでに信頼され、自由であることは滅多にないことなんだよ。

― オリビアさんは、初めてのタッグながら、全幅の信頼で調香を依頼されたんですね。それではフランス文化庁モンド・ヌーヴォーのプロジェクトで、オデュッセイアに登場する草木から香りを作るというコンセプトを聞いた時、どう思いましたか。また調香を始める前、どんな香りが最初に思い浮かびましたか。

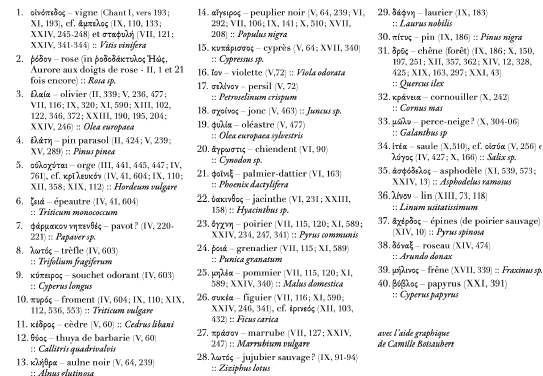

アレクサンドル このプロジェクトが僕にオファーされる約1年前にこの話を聞き、すっかり夢中になったよ。だってオデュッセイアは、僕が子供の頃に初めて読んだ本のひとつで、その登場人物を思い浮かべながら育ったんだからね。香水作りに関しては、最初は自分の記憶を頼りにした。僕は子供の頃、夏はほとんどコート・ダジュールで過ごしたんだけど、真夏の松林の下をよく散歩したんだ。オデュッセイアは郷愁の物語だから、僕はまず、オデュッセウスの息子テレマコスが父を慕い、少年だった僕と同じように、同じ木々の下を歩き、乾いた岩だらけの風景の中を歩く姿を想像した。そして、コーネル大のローラン・デュブレイ博士から、オデュッセイアに出てくる香料のリストを手渡されたとき、フィグリーフがこの香りの主要な構成要素のひとつになるとはっきり分かったんだ。

(Musée de Minéralogie)にて。左からディディエ・ベルリゾン館長、オリビア・ブランズブール、アレクサンドル・ヘルワニ

― 子供の頃にオデュッセイアですか。凄い文化の違いを感じます。でも子供の頃大好きだったお話を、大人になって調香師になり、香りという形にできるなんて、それは嬉しかったですね。ところでペルソンヌは100%天然香料で作成されているとの事ですが、あなたはナチュラル・パフューマー(天然香料だけで香水を作る調香師)なのですか、それともペルソンヌを作成するにあたっての必須事項として、天然香料だけで調香したのですか。

アレクサンドル 僕は自分をナチュラル・パフューマーとは定義しない。僕は天然香料と同じくらい合成香料も大好きだからね。とはいえ、僕はナチュラル・パフューマーから調香を学んだので、天然香料には親しみを感じるから、最初の4作品は100%天然香料で調香したんだ。香料というものは、調香されて初めて目的を果たすものでなければならないし、天然であること自体が目的ではなくて、目的達成のための手段であるべきだと考えている。そしてペルソンヌは、オデュッセイアの種を収穫するために地中海を航海するチームから始まって、話中に登場する草木は、二つを除いて、すべて天然香料が手に入ることがわかったんだ。オデュッセウスが旅する過程で嗅いだ匂いを再現するのがペルソンヌなんだから、ペルソンヌを100%天然香料で作るというのは合点の行く話だよね。

― 天然香料ばかりを売りにして、作品のクオリティ的には残念な香りも多いですよね。また確かにオデュッセウスが生きた時代には、合成香料は存在しないから、オリビアさんが100%天然香料で再現して欲しい、そこだけはこだわった理由がわかります。それではペルソンヌを調香するにあたって、一番苦労した事はなんですか。

アレクサンドル ふたつあった。ひとつはフィグリーフのアコードだ。フィグのアコードってカンタンに作れるんだ。フィグリーフの香りがするステモンを使い、ラクトンを加えれば、素敵な夏の香りができあがる。でもステモンは合成香料だよね、そして天然フィグ香料はちゃんと手に入る。イチジクはオデュッセイアの象徴として非常に重要なので、なんとしても天然香料でやり遂げなければならなかった。数ヶ月かけて微調整した結果、オリビアも僕も満足のいく仕上がりになった。ふたつ目は、すべての香料同士を調和させることだったんだけど、どの香料もパワフルで個性が強いから、かなり大変だった。

― ペルソンヌには、香水の香料としてはあまり一般的でない香料が多く採用されていると思います。そのため、香料ひとつひとつ単体で知っていた方が、ペルソンヌという作品をより楽しめると思いますか、香料ひとつひとつを嗅ぐ必要はありますか?

アレクサンドル 香料を知ることは良いことだと思うよ、だから僕はいつも香水ユーザーには教育が必要だと思っているんだ。オリビアと僕が、香水という最終形であるペルソンヌと併せて、ペルソンヌのアコードを紹介することにこだわった理由もそこにある。ただ、ブルックナーの交響曲を楽しむのに管弦楽法の学位が必要ないのと同じように、ペルソンヌを楽しむのに香料の知識が必ずしも不可欠だとは思わないよ。

― 「シーザーを理解するためにシーザーである必要はない」ですね。でも、ペルソンヌはオデュッセイアを嗅覚で体感するための鍵として作られた香りなのでしょうか。それとも、いずれは市場で販売されて多くのユーザーに楽しんでもらう香水として作られた香りでしょうか。

アレクサンドル 僕は、君の言う前者と後者は、お互いを否定するものではないと言いたい。匂いを通してオデュッセイアを体験することは、僕にとって非常に重要だった。この叙事詩は、過去何千年もの間、広範囲にわたって研究され、翻訳され、解釈され、翻案されてきた。このことは、僕にとって香水の力、つまり感覚的、空間的、時間的ギャップを埋める力を浮き彫りにしている。オデュッセイアに登場するすべての植物と匂いをアンソロジー化したペルソンヌを嗅ぐことは、主人公たちとともに同じ海岸を旅することに似ている。これがペルソンヌを創作した芸術的意図であり、僕はそこから逸脱したくなかった。一方でペルソンヌは香水であり、世界中の人々が身につけ、楽しむものだ。オデュッセイアが何世紀にもわたり、大陸を旅してきたように、ペルソンヌもまた同じように、そして香水の場合、それを理解するのにホメロスや古代ギリシャ文学の知識は必要ない。ただ身につけ、楽しむだけでいいんだ。

― そうでなければ、博物館の「香り体験」以上の存在にはなり得ないですよね。それでは、オデュッセイアを知らない、または読んだことのない人でも、ペルソンヌは予備知識なしに純粋に香水として予備知識(文字情報)なしでも楽しめると思いますか。例えば、香水店の店頭に新作香水としてボトルが並び、販売員が率先して客に勧め、客も自ら選ぶという、一般的な香水を買うプロセスに、オデュッセイアの世界観は必ず伝えないと香りの魅力は伝わらないと思いますか?それとも、ヨーロッパの方にとって、オデュッセイアは誰でも知っている非常に身近な存在で、説明不要なのでしょうか?

アレクサンドル 面白い質問だね。オデュッセイアはヨーロッパ共通の文化的基盤の一部だと思うよ。誰でもみんな読んでいるという訳ではないだろうけど、僕のまわりではみんな話の筋を知っているし、オデュッセイア全体を説明する必要はない。だけど僕はペルソンヌをあまり頭を使うものにしたくなかった。結局、これは香水だし、何を意味するかではなく、それを身につけ、楽しむものなんだ。もちろんニッチな作品であり、珍しい香料や制作過程で生まれたものだけど、その背後にあるストーリーに関係なく、一つの香水としてユーザーにアピールできるものにしたかった。だから僕は制作中、香水マニアじゃない、世代も背景も異なる男性や女性に試してもらって、どんな風に感じるか意見を収集しながら作ったんだよ。

― ちゃんと一般の人々に評価してもらいながら作ったんですね。ペルソンヌはもっと尖がった位置にいるものと思っていたので、結構意外でびっくりしました。ところで昆布は、日本人の食生活にとって、なくてはならない食材で、旨味(うまみ)が豊富で非常に身近な存在ですが、香水に使う香料としては日本を含め馴染のない素材です。またヨーロッパでは海藻の匂いが嫌いという人も多いと聞きます。その中で、ペルソンヌの前駆体である8つのアコードで、サイレンのアコードとして昆布が登場しますが、なぜサイレンを昆布と蜜蝋のアコードで表現したのでしょうか。

アレクサンドル 僕の知る限り、海藻の匂いはもちろん、味も嫌いな人が多いね。僕もアロマ的な観点で言ったら海藻は嫌いだけど、昆布は大好きだよ。ペルソンヌで昆布香料を使おうと思ったのは、オデュッセイアの大事な匂いの要素である海の香りが、叙事詩の中で一度も語られていないことに気づいたからだ。海の要素なしにオデュッセイアの香りを再現することは不可能だし、香料パレットにある数少ない天然の海洋素材である海藻ものに目をつけた。海藻(Fucus vesiculosus)ではなく、昆布(Laminaria digitata)を選んだ理由は...昆布の方が好きだから。よりウッディで、マイルドなタバコと干し草のニュアンスがあり、オークモスのような個性を示しながら、しょっぱい海水のような特徴も残しているので、ペルソンヌに自然になじむよね。僕が驚いたのは、昆布の香りが他の香料を圧倒することなく、うまく束ねたことだ。

なぜサイレンが蜜蝋と昆布で表現されているかって?単純な話だよ。サイレンの歌に誘惑されないよう、オデュッセウスの乗組員は蜜蝋で作った耳栓をした。子供の頃、このシーンが大好きだったんだよ。蜜蝋の香りが、サイレンが横たわる深淵の香りと出会うのを想像し、それゆえこの残忍で動物的で、少々恐ろしい調和が生まれたんだ。

― 失礼しました、オデュッセウス以外の船員が蜜蝋の耳栓をしてサイレンの淵を越えるヤマ場で、耳栓はキルケー注意事項ですね。香料と言えば、ペルソンヌのキーノートであるイモーテルは、40種のThe Odyssey’s Floraと8つのアコードには登場しない香料ですが、ペルソンヌには非常に印象的に使用されていると思います。またThe Odyssey’s Floraの中の草木でも、香料が取れないものや、取れても実際の草木の香りとかけ離れた香料もあったと思いますが、ペルソンヌを香水として完成させるに当たっては、The Odyssey’s Floraは一旦脇に置いて考える必要もありましたか?

アレクサンドル もちろんだよ。イモーテルの要素は、僕が「ナウシカのパート」と呼んでいるものだ。当初は、オデュッセイアに掲載されている食材に香料を限定してみたんだけど、それだけだとオデュッセイアの全体像が伝わらないと感じたんだ。オデュッセイアは単なる植物の物語ではなく、失われた自己を取り戻すために、自然と自らの情熱に打ち勝とうとする人間の物語であり、特にナウシカ姫との出会いをきっかけに、彼は一歩一歩それを成し遂げていくんだ。僕がイモーテルを選んだのは、イモーテルは地中海で育つ花で、とても人間的な香りを放つからだ。温かく、太陽的で、安らぎを与えながらも、オデュッセウスの汗ばんだ肌を思い起こさせるような、ある種の生気を帯びている。とはいえ、ペルソンヌで使ったイモーテルは微量なんだけど、主にフェヌグリークやポプラの芽など、他の素材によって高められたね。実は、ペルソンヌの処方は、案外シンプルな構成なんだよ。40種類の香料があって、次にフィグ・アコードを作るのに必要な香料と「ナウシカのパート」を作るのに使われる香料があって、最後に技術的な理由で、香りのプロフィールを変えずに香りの持続性を高めるために使われる香料が少々あるだけなんだ。

― 豊潤で複雑な味わいの日本料理が、実際は凄く少ない食材で料理されるのに似ていますね。先ほどアレクサンドルさんも仰っていた通り、オデュッセイアは、ヨーロッパ文学の源流と言われており、古代ギリシアでもオデュッセイアとイリアスは必読の文芸作だったそうですが、私自身には今回ペルソンヌに出会うまで全く縁がありませんでした。ただ読み進めていくうちに、いかに欧米の香水がオデュッセイアならびにギリシア神話がテーマやモチーフになっているものが多いか、ヨーロッパ人がオデュッセウスが生きた神と人間の境界が曖昧な古代ギリシアの世界に今なお魅了されているのが、非常によくわかりました。あなた自身はオデュッセイアのどこに魅力を感じますか。

アレクサンドル オデュッセイアには、人々を魅了する多くの側面がある。複雑で完成された作品だ。そして読むたびに違った感想を抱くんだ。子供の頃、僕はこの自由と冒険、挑戦と到達、神の怒りに立ち向かう男の物語が大好きだった。今読むと全然違う―妻、息子、そして人々に誓ったことを守るために、自分自身と、自分の情熱と戦う男の物語だ。楽な道を選びたい誘惑にかられ、それを拒む男の姿が見える。僕には、自分の目的を必死に取り戻そうとする男、自分の中でまだぼんやりとでも輝いている小さな輝きを持ち続けようとする男の姿が見える。そして正しいことを選択し、自らの失敗に打ち勝つ男の姿が見える。故郷と家族のもとに戻った男が、自分が変わったことですべてが変わってしまったことに気づく。これは、我々を自分たらしめているもの、つまり我々の選択と行動についての深い考察なんだ。

― 日本人である私は、今回オデュッセイアを日本語で読んで、ヨーロッパ人の根底に流れる価値観を垣間見た気がして、非常に新鮮でした。閑話休題、初めてペルソンヌを試したとき、大麦や小麦といったほっこりとした穀物の香りに、磯の香り、セロリと昆布の旨味とイモーテルの乾いて熱を帯びた埃っぽさが同居する、不可思議ながら心身を開放する魅力のある、ナチュラルなハーバルウッディシプレに感じました。最初はあまり香水らしくないこの香りに馴染めませんでしたが、つけるたびに癖になって、12月は殆ど毎日ペルソンヌをつけていました。作品を作り終えて、改めてペルソンヌという香りについて、どう思いますか。

アレクサンドル 自分の作品について客観的に評価することは難しいね。僕自身は、技術的なレベルでも美的なレベルでも、ペルソンヌで成し遂げたことを誇りに思っている。技術的な面では、100%ナチュラルであるにもかかわらず、香りが長く持続し、美しい残り香がある。芸術的に見ても、ハーブ園や野菜スープのような香りにはなっていないと思うしね。Nez la Revueはこの香水を "とんがった香り"に分類している。彼らの言葉を借りれば「大胆不敵で斬新、マーケットに新風をもたらす、滅多に出会えない、高揚感がある、予測不能、驚き、ちょっとクレイジー」というところかな。

― まさにそんな感じですね。それでは、アレクサンドル・ヘルワニさんご自身についてお伺いします。私は、ペルソンヌを通じて初めてあなたの事を知ったのですが、簡単に経歴を教えてください。ペルソンヌ以外で、ご自身の調香でお気に入りの作品があったら教えてください。

アレクサンドル 僕はドバイで古典調香を学んだ。当時は調香師になりたいと思っていたわけではなく、学校卒業後の趣味のようなものだったんだけど、パリに移ってから、フランスやヨーロッパ各地の教会にお香を売るようになったんだ。その時、古い処方や世界中の香水成分のシンボリズムを掘り下げたんだ。古い香の処方を見つけるたびに、適切な技術を使ってそれを再現してみた。こうして僕は、交易史、医学史、魔術史、化粧品史、美食史など、さまざまな分野にまたがるため、あまり研究されていない古代香水史の専門知識を身につけた。それがきっかけで別のことが始まった。人々が香水の歴史や天然香水に興味を持ち始めたちょうどその頃、The Perfume Chroniclesを立ち上げたんだ。

僕が手がけた作品に関して、どれがお気に入りか語るのは難しいね。十分な作業時間を確保するために慎重にプロジェクトを選んでいるし、さまざまな理由から、どれも同じくらい気に入っているよ。一緒に過ごし、愛し合い、憎み合い、共に成長し、そして今はそれぞれ自立しているという感じかな。でも僕が大好きだったプロジェクトのひとつを紹介すると、ドバイ発でドイツのブランド、Elementals FragranceのTong Renだね。このブランドは風水の原則に基づいていて「Tong Ren(同仁)」は平和と調和を示唆する易経の六芒星のひとつなんだ。この香水は100%天然香料でできているんだけど、ペルソンヌとは全然違って、チャンパカ、オスマンサス、水仙をブレンドした甘いフローラルな香水だ。ここでもまた、Elementals Fragranceの創業者、ディアナの信頼の恩恵にあずかり、この香水に愛情を注いで作ったんだよ。

― 今度は風水ですか!!それでは最後に、初めて自分で買った香水、または人からもらった香水は何ですか?La Parfumerie Tanuは、2010年からクラシックな香水とモダンクラシックな(将来はクラシックになるであろう)香水を紹介している香水ブログです。お気に入りの香水を教えてください。

アレクサンドル 最初にプレゼントしてもらった香水は、シャネルのエゴイストだった。その後すぐに、ペンハリガンのエンディミオンを自分で買ったんだ。当時僕は14歳で、香水についてはよく知らなかったけれど、天然香料についてはすでに興味と知識があったんだ。お気に入りはたくさんありすぎて色々挙げるのは不可能だなあ。しいていえば、昔のミツコ、それとシャマラ・メゾンデューがICONOFLYで手掛けたIci et Làにしようかな、僕とオリビアが出会うきっかけになった香りだからね。

― 1聞いたら10答えてくださって、今日はどうもありがとうございました!!